ちょっとしたコツで、いつもより美味しく!

お米は野菜と同じく鮮度が命。保存の仕方次第でごはんのおいしさは大きく左右されます。また洗う・研ぐ・炊く・蒸らすといったステップにもちょっとしたコツがあり、ごはんの味は違ってきます。

ますますおいしくなった北海道米。さらにおいしく召し上がっていただくための、大事なポイントを紹介いたします。

お米の正しい保存方法

■ 密封容器で冷蔵庫に

お米にとってもっともいい環境は「風通しの良い冷暗所」。冷蔵庫が保存場所としてベストです。お米を密封容器に移し替え、冷蔵庫で保存すると、乾燥を防ぐことができ、約10週間は酸化を抑えられるといわれています。虫の発育の予防にもなります。

■ 容器は常に清潔に

虫の発生を防ぐためにお米を使い切った後の容器は必ず掃除をしましょう。掃除が難しいハイザー(計量米びつ)や、隅っこの米ぬかが抜き取りにくい米びつなどはオススメできません。外からお米の量が見えるプラスチック製の容器などは、使い勝手が良く便利です。

保存する上で注意すること

-

乾燥

■ 乾燥させない

お米が割れ、炊きあがりがべちゃついたご飯になります。

直射日光や温風を避け、台所に置く場合は火元から離しましょう。 -

湿気

■ 高い湿度が苦手

高い湿度はカビが発生する原因になります。シンク下や水周りに置いたり、濡れた手や計量カップをお米の中に入れないようにしましょう。

-

移り香

■ 移り香に注意する

お米は臭いを吸いやすい性質。

密封せずに冷蔵庫に保存したり、臭いの強いもののそばに置かないようにしましょう。

おいしいごはんの炊き方

量を正確に量る

炊飯器で炊く場合は、必ず付属の計量カップを使いましょう。普通の計量カップは200ccですが、炊飯器に付属の計量カップは180ccなので注意が必要です。お米はカップに入れたあとゆすったりそこを叩いたりすると量が変わります。すりきりで1杯分を量るようにしましょう。また炊飯量が炊飯釜の60~80%の容量で炊くことも大事です。

やさしく洗うように研ぐ

お米のうま味成分を逃さないためにも、手早くやさしく研ぎましょう。最初に冷たい水を一気に注ぎ(熱いお湯は糠が浸透したり、デンプン質が変化するので厳禁!)底の方から手早く静かにかき混ぜすぐに水を捨てます。これを2回繰り返します。つぎは少量の水で指先を使いやさしく数回研ぎ、研ぎ汁を捨てます。研ぎ汁が澄むまで、水の入れ替えを数回繰り返します。

パールライス製品をはじめ、最新鋭の大型工場で精米されたお米は糠の付着が少ないので、あまり力を入れて研ぐ必要はありません。

お好みで水加減の調節

炊飯器にはメーカーが推奨する基本的な水加減の目盛りがついています。説明書を基準にして、軟らかめのご飯が好きなら水を少し多めにするなど、お好みに合わせて水加減を調節します。

浸してご飯を美味しく

ごはんは吸水率が上がるほど美味しく炊き上がります。5℃位の水で2時間浸すのが理想。この条件が一番吸水します。また水温や気温が高いほうがお米の吸水が早いので、水道水なら1時間以上浸して下さい。炊くときに熱が均等に行き渡るようお米の表面を平らにしておくこともお忘れなく。

浸漬機能が付いている炊飯器は説明書に従って下さい。

きちんと蒸らす

ごはんを中心まで均一に炊き上げるために蒸らす時間をとりましょう。電気・ガス炊飯器は15~20分が目安です。炊飯器によっては、蒸らしまで行うものがあります。

混ぜて余計な水分を飛ばす

十分にごはんを蒸らしたら、ごはんの粒を潰さないようよく混ぜ、余計な水分を飛ばします。濡らしたしゃもじを使い十時に4等分して、釜の底から大きく掘り起こし、切るようにほぐすのがコツ。ごはんのべちゃつきを防ぎ、冷気で表面が硬くなるので、ちょうどいい歯ごたえが生まれます。

-

量を正確に量る

量を正確に量る -

炊飯器で炊く場合は、必ず付属の計量カップを使いましょう。普通の計量カップは200ccですが、炊飯器に付属の計量カップは180ccなので注意が必要です。お米はカップに入れたあとゆすったりそこを叩いたりすると量が変わります。すりきりで1杯分を量るようにしましょう。また炊飯量が炊飯釜の60~80%の容量で炊くことも大事です。

-

やさしく洗うように研ぐ

やさしく洗うように研ぐ -

お米のうま味成分を逃さないためにも、手早くやさしく研ぎましょう。最初に冷たい水を一気に注ぎ(熱いお湯は糠が浸透したり、デンプン質が変化するので厳禁!)底の方から手早く静かにかき混ぜすぐに水を捨てます。これを2回繰り返します。つぎは少量の水で指先を使いやさしく数回研ぎ、研ぎ汁を捨てます。研ぎ汁が澄むまで、水の入れ替えを数回繰り返します。

パールライス製品をはじめ、最新鋭の大型工場で精米されたお米は糠の付着が少ないので、あまり力を入れて研ぐ必要はありません。

-

お好みで水加減の調節

お好みで水加減の調節 -

炊飯器にはメーカーが推奨する基本的な水加減の目盛りがついています。説明書を基準にして、軟らかめのご飯が好きなら水を少し多めにするなど、お好みに合わせて水加減を調節します。

-

浸してご飯を美味しく

浸してご飯を美味しく -

ごはんは吸水率が上がるほど美味しく炊き上がります。5℃位の水で2時間浸すのが理想。この条件が一番吸水します。また水温や気温が高いほうがお米の吸水が早いので、水道水なら1時間以上浸して下さい。炊くときに熱が均等に行き渡るようお米の表面を平らにしておくこともお忘れなく。

浸漬機能が付いている炊飯器は説明書に従って下さい。

-

きちんと蒸らす

きちんと蒸らす -

ごはんを中心まで均一に炊き上げるために蒸らす時間をとりましょう。電気・ガス炊飯器は15~20分が目安です。炊飯器炊飯器によっては、蒸らしまで行うものがあります。

-

混ぜて余計な水分を飛ばす

混ぜて余計な水分を飛ばす -

十分にごはんを蒸らしたら、ごはんの粒を潰さないようよく混ぜ、余計な水分を飛ばします。濡らしたしゃもじを使い十時に4等分して、釜の底から大きく掘り起こし、切るようにほぐすのがコツ。ごはんのべちゃつきを防ぎ、冷気で表面が硬くなるので、ちょうどいい歯ごたえが生まれます。

購入量の目安

お米は鮮度が命。1ヶ月で食べきれる量を目安に購入しましょう。 食べきれない場合は、密封容器に移し替え、冷蔵庫で保存しましょう。

常温より冷蔵のワケ

常温の保存は、1ヶ月後位からお米のデンプンを糖に分解する酵素(アミラーゼ)の働きが低下するとともに、細胞の壁を構成するセルロースの成分どうしが結合し組織が硬くなり吸水力が失われます。このため甘みが失われ、軟らかく炊き上げることができません。お米の保存期間は常温なら1ヶ月、冷蔵なら3ヶ月が目安です。

意外と暖かい?北海道の冬

夏場の気温が高い道外では、徐々にお米を冷蔵庫等で保存するご家庭が増えています。実は北海道も気密性の高い住宅で暖房を使うため、冬でも室内は意外と暖かく、お米が乾燥しやすい環境にあります。

余ったごはんは小分けで冷凍

炊飯器の中で長時間保存すると、お米のデンプン質が変化して黄ばんだり、特有の臭いが付いたりします。2時間以上の保存なら「冷凍保存」がオススメ。温かいうちにごはんを小分けし、ラップかフリーザーパックに密封。冷めてから冷凍庫に入れます。食べるときは凍ったまま電子レンジで再加熱すると、炊きたてに近い状態でおいしくいただけます。

お米をお湯で研いではいけない理由

おいしいごはんに甘みがあるのは、炊き始めにアミラーゼがお米のデンプンを糖に分解してくれるおかげ。ところがお米をお湯で研ぐと、研いでいる最中にアミラーゼが働き、せっかくの糖がお湯といっしょに流れてしまうのです。またお湯でお米の表面が糊状になるため、内部に水が浸透しなくなり、シンの残ったごはんが出来上がるので注意!

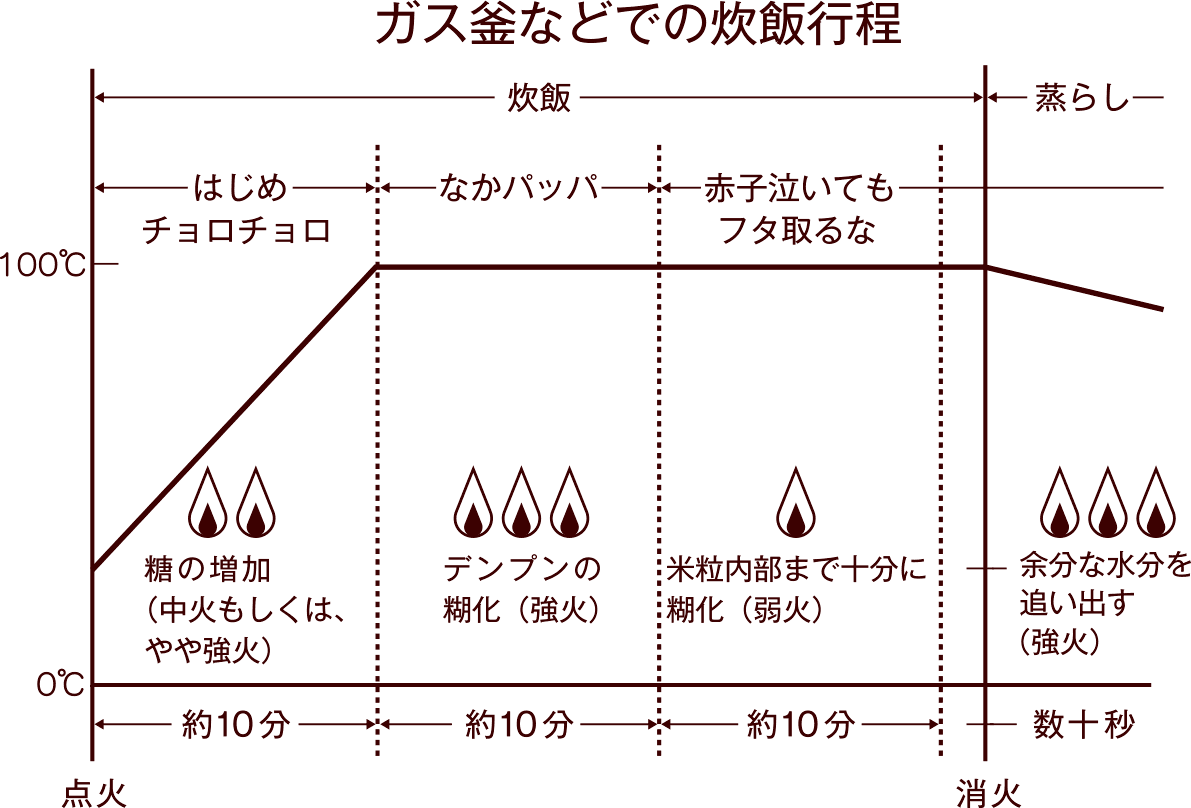

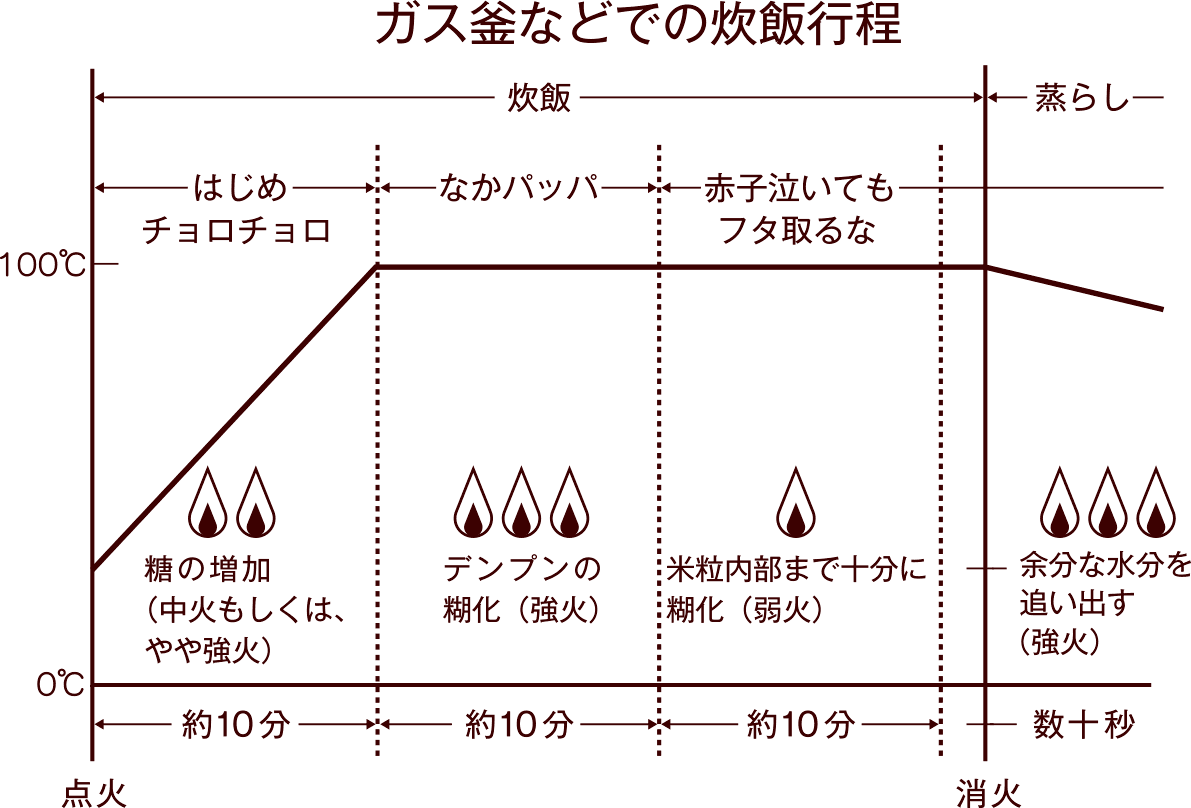

「はじめチョロチョロ」の意味とは?

おいしいごはんの炊き方として昔から「はじめチョロチョロなかパッパ、赤子泣いてもフタ取るな」と言われてます。この「はじめ」とは点火してから沸騰するまでの間のことで、火加減は中火か中火と強火の中間くらい、つまり「チョロチョロ」というわけです。デンプンを糖に分解するアミラーゼはこの温度で活発に働くので、いきなり強火は厳禁!

-

購入量の目安

-

お米は鮮度が命。1ヶ月で食べきれる量を目安に購入しましょう。 食べきれない場合は、密封容器に移し替え、冷蔵庫で保存しましょう。

-

常温より冷蔵のワケ

-

常温の保存は、1ヶ月後位からお米のデンプンを糖に分解する酵素(アミラーゼ)の働きが低下するとともに、細胞の壁を構成するセルロースの成分どうしが結合し組織が硬くなり吸水力が失われます。このため甘みが失われ、軟らかく炊き上げることができません。お米の保存期間は常温なら1ヶ月、冷蔵なら3ヶ月が目安です。

-

意外と暖かい?北海道の冬

-

夏場の気温が高い道外では、徐々にお米を冷蔵庫等で保存するご家庭が増えています。実は北海道も気密性の高い住宅で暖房を使うため、冬でも室内は意外と暖かく、お米が乾燥しやすい環境にあります。

-

余ったごはんは小分けで冷凍

-

炊飯器の中で長時間保存すると、お米のデンプン質が変化して黄ばんだり、特有の臭いが付いたりします。2時間以上の保存なら「冷凍保存」がオススメ。温かいうちにごはんを小分けし、ラップかフリーザーパックに密封。冷めてから冷凍庫に入れます。食べるときは凍ったまま電子レンジで再加熱すると、炊きたてに近い状態でおいしくいただけます。

-

お米をお湯で研いではいけない理由

-

おいしいごはんに甘みがあるのは、炊き始めにアミラーゼがお米のデンプンを糖に分解してくれるおかげ。ところがお米をお湯で研ぐと、研いでいる最中にアミラーゼが働き、せっかくの糖がお湯といっしょに流れてしまうのです。またお湯でお米の表面が糊状になるため、内部に水が浸透しなくなり、シンの残ったごはんが出来上がるので注意!

-

「はじめチョロチョロ」の意味とは?

-

おいしいごはんの炊き方として昔から「はじめチョロチョロなかパッパ、赤子泣いてもフタ取るな」と言われてます。この「はじめ」とは点火してから沸騰するまでの間のことで、火加減は中火か中火と強火の中間くらい、つまり「チョロチョロ」というわけです。デンプンを糖に分解するアミラーゼはこの温度で活発に働くので、いきなり強火は厳禁!

“お米こんなときの”チェック表

「正しく保存しているのに、上手に炊けなかった。」

そこには必ず要因があります。炊きあがりと下の表をチェックし、実践してみましょう。

| べたつき | シンがある ボソボソ 粘りがない |

ふっくら しない |

黄色 っぽい |

炊き ムラ |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 研ぎ | 研ぎ過ぎ | ◯ | ◯ | |||

| 研ぎ不足 | ◎ | |||||

| 水加減 | 多い | ◎ | ◯ | |||

| 少ない | ◎ | ◯ | ◯ | |||

| 浸漬時間不足 | ◎ | ◎ | ◯ | |||

| 蒸らし時間 | 長い | ◯ | ◯ | |||

| 短い | ◯ | ◯ | ||||

| ほぐし不足 | ◯ | ◯ | ◯ | |||

| 保温時間が長い | ◎ | |||||

| 炊飯器容量に 対する炊飯量 |

過多 | ◯ | ◯ | |||

| 過小 | ◯ | ◯ | ◯ | |||

◎=最も考えられる原因 ◯=通常考えられる原因

トップページ

トップページ